Bod Dylan, 1951 May 24

THIS/THAT

20140418

20130328

次日

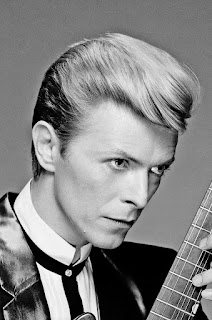

有些音樂專輯聽來像是個人的生命自傳。用曲目來編撰的Biography。而像大衛寶兒這樣的,極可能是流行樂壇上最早也最擅長塑造多重人格的音樂作者,他十年回歸的音樂自傳《The Next Day》聽起來是多麼憂傷。彷彿對過去詰問,那曾經的許多個我,哪一個才是真正被了解的我?他直接劃掉了1977年的「英傑」,2013年他在那曾經俊美的容顏上留下的是空白未知的「次日」。

劃掉重來。他總是一次一次推翻自我/他我,又再重塑一個自我/他我。而此刻的「我」,業已沉陷在暮光之中,他憂鬱的感知那時日無多,翌日已不再一再一再的來。其中有一首歌〈You Feel So Lonely You Could Die〉(你那麼孤獨你可以去死了),光聽名字,已經震動。尤其用在一個歷經華麗無匹輝煌盛世的巨星身上,彷彿更感到暮年生活對他的緩慢凌遲。

再看〈The Stars〉這首歌的MV裡演員Tilda Swinton、男模Andrej Pejic角色扮演,多麼酷似他的另一個人格分身「瘦白公爵」(The Thin White Duke),不由得想起吸血伯爵一樣的死後永生,某個程度就像那些通常在27歲以前死去的天才歌手被施加的凍齡咒術「求死亡,得永生」,一種驟降式的死亡專利,幾乎是屬於那種超新星爆發式誕生的搖滾巨星的「至福加冕」。對於那些總是特立獨行的異端,活得太長太久,面對創作枯竭、被過度曝光放大的私生活、被大眾盲目崇拜而同時又可能被他們瞬間反目叛離的演藝人生(隨時都有被置換取代的偶像),還有那流行樂界迅猛的新陳代謝汰換率(動不動就「過氣」加身),所有所有加總起來更像是一種詛咒。

《The Next Day》這張專輯我聽著實在悚然不忍,無法再聽下去。太像一張不祥的死亡預告。惶然於死但又不得不面對的死的追索。或者更讓人惘怖的,死亡的緩慢宰割。對於某些人,身不由主地格外虐痛,翌日可能只有一天,也很可能在你撒手不再防衛都準備好之後卻惡意玩笑地一天一天延長下去。於是他不得不徘徊在想與不想之間,不得不猶豫在等與不等之間,不得不踟躕在在與不在之間。

如同尚自年壯而還未嘗感到肉身敗朽的我們,凌遲在愛與不愛之間。

這第二天。第二天。

20130116

Subscribe to:

Comments (Atom)